rezensiert von Paul-Henri Campbell

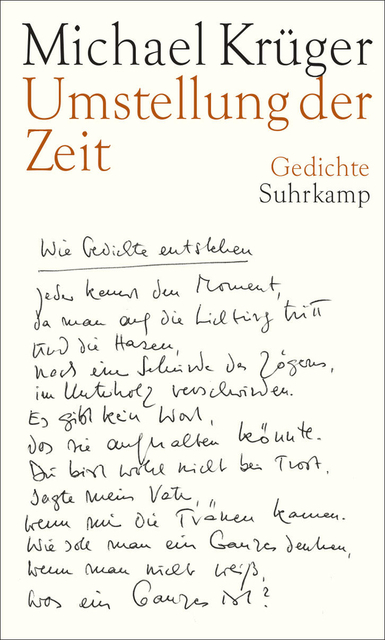

Michael Krüger: Umstellung der Zeit

Michael Krüger: Umstellung der Zeit

»Es geht um die Grundwasserkrebse,

winzige Tiere mit Dornen und Borsten,

die das limnische Mesopsammal bewohnen,

das Ufergeröll aus Kiesel und Sand«.

(Michael Krüger: Alte Brunnen)

Was sagt der Heilige Augustinus nochmal gleich über die Zeit? »Wenn mich keiner danach fragt, so weiß ich, was es ist; sooft ich es jedoch einem Fragenden explizieren will, weiß ich es nicht«. Niemand hat Michael Krüger nach der Zeit gefragt. Gleichwohl funkelt in den Gedichten von »Umstellung der Zeit« (Suhrkamp Verlag Berlin 2013) ständig dieses äußerst verwickelte Rätsel oder »inplicatissimum aenigma«, wie es Augustinus bezeichnete. Der scheidende Hanser-Chef allerdings gibt keine Antworten. Vielmehr umstellt er das Rätsel mit Bildern seiner eigenen Verwunderung: »Was wir, nach langem Grübeln, / die Dichte des Lebens nennen, / stellt das Wort in Frage, / die Sprache versagt. / Die Dichte ist wortlos« (Michael Krüger: Der letzte Tag im August).

Lebenszeit, geschöpfliche Zeit – Zeit, die je nach Kreatur länger oder kürzer ist, markiert jeweils eine sanfte Zäsur im Fortgang der Endlichkeit – Hölderlin nannte es die Weltalter. Krüger drückt es im Modus des Staunens aus: »Es dauert lange, bis man wirklich begreift, / dass einen die Bäume überleben, / der Falter dagegen, trotz seiner Schönheit, nicht« (Michael Krüger: Bei Münsing).

Was ist die Dichte des Lebens schon, wenn die Spanne der Lebenszeit jeglicher Kreatur anders ausfällt? Eine wortlose Fülle, die einfachhin verpufft, irgendwann im Ungesagten? Ist die Lebenszeit eine einzige Schaumblase, die auf dem Strom der Zeit dahintreibt, oder ist die Lebenszeit in sich segmentiert, von Phasen, Brüchen und Umstellungen geprägt? Und schließlich: Wie diesem Dahinplätschern und Wandel der erfahrenen Zeit einen Ausdruck geben?

In den Gedichten Michael Krügers wird die Problematik der Zeit besonders an den Rändern und Falten der Lebensdichte greifbar. Denn das eigentliche Problem besteht in der trüben Undeutlichkeit der zeitgebundenen Erfahrung. »Jetzt sieht man die feinen Risse / im Schatten und dort, / wo der Bach sich in den See wühlt, / dass es braun aufschäumt / verliert der Tag sein helles Gemüt. / (…) / Jetzt sieht man den Weg aufleuchten, / der ins Dorf führt, / in jeder Fußspur lauert der Abschied.« (Michael Krüger: Dämmern).

Was zunächst daher kommt als Memento mori, ist vielmehr die Signatur der Zeitlichkeit selbst. Am stehenden »Jetzt« der Gegenwart wird alles trüb: Die Vergangenheit (memoria) und das Kommende (expectatio) vermischen sich im vergegenwärtigenden Bewusstsein solchermaßen, dass keine eindeutige Bestimmung des eingangs konstatierten »Jetzt« möglich scheint. Wir erleben hier Bilder am Schnittpunkt von Stasis und Kinesis. Dort, wo »Fluss« und der »See« kontrapunktisch zueinander gestellt sind, dort wird sodann ein zweites »Jetzt« möglich – nämlich am Jetzt des Weges. Doch auch der Weg ist gezeichnet von einer ambivalenten Richtung, die einerseits »ins Dorf führt« doch sogleich die Insignien des »Abschiedes« trägt, also andererseits auch wieder von dem Dorf wegführt. Was ist dieses Dorf überhaupt? Ist es die langgesuchte Heimat, also ein Ithaka des Heimkehrers? Oder ist es ein Dorf der Sehnsucht, also eine Schatzinsel, die nach langem Suchen erreicht wird? Und selbst, wenn es eines dieser beiden Typen von Dorf wäre, warum ist der Weg dorthin so voll von Abschied?

Was »Umstellung der Zeit« so kraftvoll macht, sind nicht nur einzelne Passagen und Gedichte, sondern ein kompositorisches Arrangement, welches den Leser von Deckel zu Deckel zu neuen Zeitaporien führt, und ihn zugleich auch an einer bemerkenswerten Konsistenz an wiederkehrenden Motiven teilnehmen lässt. Die Leitmotivik gewinnt Krüger aus dem Bereich des Elementaren: Vögel, Steine, der Wind, Bäume, der Bach, das Eichhörnchen. Die Elementarität dieser Naturbilder jedoch ist aufgeladen mit der Ambivalenz des Symbols. Und was macht ein Symbol anderes, als dass es zu denken gibt?

Der Apfelbaum als Zeitparadigma

Verfolgen wir nun Passagen aus sechs Gedichten, die sich in »Umstellung der Zeit« verstreut befinden. Ich behaupte keineswegs, dass diese Wiederholungen eine intendierte Sinnrichtung aufweisen. Sie können zufällig sein. Ich beziehe die Texte in meiner Lektüre aber aufeinander, indem ich sie so lese. Ich denke, Michael Krügers Lyrikband ist deshalb so faszinierend, weil er im Gesamtarrangement einen Resonanzraum aufbaut, der Texte, die sich in ihm befinden, aufeinander verweist. Exemplarisch möchte ich das Motiv des Apfelbaums anschauen und in sechs Gedichten verfolgen. Der Apfelbaum steht zunächst im Singular, meint daher vielleicht den Apfelbaum; bald kennt er aber auch eine Pluralität.

Beginnen wir mit der ersten Erwähnung des Apfelbaums in Krügers Band: »(…) Übrigens / auch der Apfelbaum, der wie ich / im Krieg das Licht der Welt erblickt hat, / beginnt wieder zu blühen« (Michael Krüger: Postkarte, Mai 2012). Wir bezeugen eine beiläufige Identifikation von lyrischem Ich und dem Bild des Apfelbaums. Offenbar konnte der Baum einige Zeit hindurch keine Früchte tragen, da er blütenlos blieb. Zehn Seiten weiter heißt es dann: »Der Apfelbaum trägt schwer / an seiner Last, bald wird er / die Früchte ins Gras werfen, / weil ich sie nicht pflücke« (Michael Krüger: Der letzte Tag im August).

Gleichwohl ist auch die Frucht keine leichte Kost, da der Baum schwer an ihr trägt. Sie wird nicht gepflückt, was bedeutet, sie kann fallen und zum Ursprung eines neuen Apfelbaums werden. Infolgedessen schließt das Gedicht mit den Versen: »und jetzt liegt der Apfel beim Stamm«. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Vielleicht ist zu befürchten, dass sich der kriegsbedingte Zyklus von Zeugungsunfähigkeit und Fruchtbarkeit, den wir aus dem vorherigen Gedicht kennen, wiederholen könnte. Im dritten Apfelbaum-Gedicht heißt es nun: »Lieber Gott oder / wer immer sich zuständig fühlt / für den Hunger, nimm diese Äpfel / zu dir, sie gehören ins Licht« (Michael Krüger: Alter Mann unterm Apfelbaum I).

Auf die Schuld, die die Bücher der Zeit füllen, komme ich später zu sprechen. Zunächst möchte ich den Blick auf das semantische Feld richten, das von Gemarkungen der Worte »Schuld« – »Gott« – »Hunger« – »Äpfel« abgesteckt wird. Wir sind plötzlich im Terrain der Urerzählung der Schuld: dem Paradiesgarten und dem Baum der Erkenntnis. Dazu passt auch das Bild des Mangels, das im »Hunger« gegeben ist. Ist mit dem Apfelbaum tatsächlich auch auf den verbotenen Baum im Paradies angespielt? Stellen wir uns dies einfach vor. Und ist – von der Schuld hergedacht – nicht die Folgerung, die sich jetzt ziehen lässt, wunderbar, dass der nach den Kriegstraumata neu erblühende Baum seine Früchte hingibt jenem, dem »sie gehören«, nämlich »ins Licht«? Dieser wundervolle Gedanke wird noch radikalisiert, wie wir gleich sehen werden: »Alles wurde erforscht, / nur die Systematik der Obstbäume / fand vor ihm keinen Homer. / Mein Apfelbaum / trägt wieder Früchte, und alle / sind ungenießbar und schön« (Michael Krüger: Diel).

Repoetisierung der natürlichen Welt

Ja, sicher, dass August Friedrich Adrian Diel (1756–1839) eine botanische Systematik der Kernobstsorten entworfen hat, macht uns nicht traurig. Wir befinden uns mit diesem Gedicht im Zeitalter der naturwissenschaftlichen Sprachverwirrung, nämlich bei Carl von Linné. Krügers Gedicht ironisiert jene Nomenklaturen, die die heutige Beschreibungssprache der Biologie prägen. Doch Krüger bringt den Apfelbaum in Stellung gegen die Birnensorten, die nach Diel benannt worden sind. Dieses von Krüger erarbeitete Symbol für Sünde und Erlösung wird jetzt zum Moment einer Repoetisierung der natürlichen Welt. Wir sind Ästheten – unsere Früchte sind »ungenießbar und schön«. Während das Gedicht Diel die biologische Sprachnormierung für Lebewesen in Spannung zu Homer bringt, wird plötzlich auch die Reichweite der beiden Diskursformen kritisch befragt.[1] Welche Sprache wird dem Phänomen am gerechtesten? Wie lässt sich ein interpretationsbedürftiges Phänomen – wie die Schuld – am facettenreichsten zur Sprache bringen? Um welche Sprache sollten wir kämpfen? Im Modus dessen, was der Apfelbaum symbolisch verdichtet und zum Ausdruck bringt, können wir eine Sinnrichtung ablesen, die darauf abzielt ein möglichst volles Bild der Wirklichkeit ins Werk zu setzen. Die Poesie versucht das Ganze expressiv zu machen. Ein Anspruch, dem sie nie gerecht wird, der aber immer wieder neu versucht werden muss. Letztlich brauchen wir dafür eine »(…) unausrottbare Liebe zu Apfelbäumen, / die Geschichtsschreibung der Wolken« (Michael Krüger: Spiegel).

Allerdings ist das, was mit diesem Symbol gemeint ist, in der Logik von »Umstellung der Zeit« von endlicher Natur. Es ist vollkommen diesseitig; es wird irgendwann untergehen; und hat darin seine stille Größe. Aber ein bisschen Zeit ist noch. »Noch hängen Äpfel an den kahlen Ästen, / die hat der Frost verschont, als er, / von Süden kommend, über Nacht / mit einem rauhen Biss das Land versiegelte, / (…) / Ich stand und schaute, bis ich nichts mehr sah, / was sich mit diesen armen Äpfeln messen konnte« (Michael Krüger: Arme Äpfel im Februar).

Zum Schluss eine erneute Hinwendung zum Subjekt, das uns jetzt im Drama seiner produktiven Kontingenz deutlich wird als Maß aller Dinge, das aber zugleich als »arm« zu bedauern ist. Man schaut es an, bis man nichts anderes mehr sieht. Es saugt alle Aufmerksamkeit in sich auf und verlangt nach Anschauung. Sein Tod ist aber zugleich selbstgemacht. Es ist der Frost, der mit dem Schnee kommt, den das erwähnte »Herz« sich selbst »erträumte«. Wir haben es also mit einer Prägung der Zeit zu tun, die durch eine elementare Erfahrung gezeichnet wird. Ihr repräsentierendes Medium ist das Gedicht, sodass ich zum Schluss auf das Verhältnis von Zeit und Sprache auf Basis Michael Krügers Gedichte eingehen möchte.

Sign und Zeit

Das Zeichen, das mit der Dichtung hervorgebracht wird, ist als Stimme immer nur sequenziell ausdrückbar, sodass es immer schon temporal verfasst ist. »Umstellung der Zeit« ist mit zahlreichen Retrospektiven des biographischen Ichs gespickt. In den Gedichten begegnen wir Verortungen, die z.B. in New York, Istanbul, Boston, Indien oder Russland angesiedelt sind, aber auch personale Begegnungen, z.B. Claude Simon, Czesław Miłosz oder Nicolas Born. Diese biographischen Blitzlichter möchte ich im Zusammenhang mit wiederkehrenden Reflektionen über die Verdichtung biographischer Zeit lesen und besprechen. »Ein langer unruhiger Fluss, / eine unsichere Tinte, / müde der Töne und ausgelaugt, / und die leichten Schritte, / den alten Wörtern gemäß. / (…) / Was soll man schreiben, / um dem Leben zu entgehen« (Micheal Krüger: Spazierengehen, leicht bewegt).

Den leeren Büchern ist die »unsichere Tinte« ein Gegenüber. Die Wörter sind durch die Lebenszeit »alt«. Ihre Schwärze sammelt sich im dunklen Wasser des Sees, darin sich die Bäume spiegeln. Schreiben ist mit dem Hilfsverb »sollen« gestimmt, hat also möglicherweise eine ethische Sinnrichtung. Während das Leben aber auch von Abgründen gezeichnet ist (wovon das erste Gedicht, Mein Schreibtisch in Allmannshausen, im Hinblick auf den Nazismus handelt), ermöglicht das Schreiben hier offenbar einen Ausweg (»entgehen«). Allerdings ist das Schreiben selbst nicht unproblematisch, denn »Das Papier dunkelt ein, / und die treulosen Buchstaben / können Himmel und Erde / nicht auseinanderhalten« (Michael Krüger: Nachts auf der Terrasse).

Jegliche Vergegenwärtigung der Vergangenheit ist dem Vergessen ausgesetzt, aber auch der Fälschung.[2] Schon die Auffindung des eigenen Namens ist schwer, wie es in Waldspaziergang heißt. Wie könnten unter solchen Umständen dann die Buchstaben schon Ewigkeit und Endlichkeit auseinanderhalten? Somit wird das Gedicht zu einem verzweifelten Unternehmen, das immer dem hinterher eilt, das ihm entgeht. Selbst die lichten Momente halten nicht lange genug an: »Jeder kennt den Moment, / da man auf die Lichtung tritt / und die Hasen, / nach einer Sekunde des Zögerns, / im Unterholz verschwinden. / Es gibt kein Wort, / das sie aufhalten könnte« (Michael Krüger: Wie Gedichte entstehen).

Auf der Lichtung ist Klarheit, ist das Dichte des Lebens augenblicklich gelichtet; aber kaum ist die Zeit der Einsicht umstellt oder gestellt, sieht man nur ihr kurzes Zögern bis sie forthuscht in der Verborgenheit des »Unterholzes«. Folglich sind die weißen Bücher nur solange unschuldig, bis sie in Berührung mit der schwarzen Tinte geraten und sodann das Papier, wie es oben heißt, »eindunkeln«.

Es ist dieses Paradox, das die Erfahrung der Zeit und der Suche nach schreibender Klarheit gegeneinander ausspielt, sodass letztlich nur »warten« hilft, auf die lichten Momente. Diese geschehen meist in Phasenverschiebungen, während eines paradigmatischen Wechsels, eines Umbruchs oder einer Umstellung der Lebensgewohnheiten: »Ich warte eine Stunde / auf die Umstellung / der Zeit« (Michael Krüger: Kein Haiku).

Natürlich will man keineswegs die in »Umstellung der Zeit« versammelten Texte auf die Thematik der Zeit beschränken. Was ich hier vorgetragen habe, ist ein Vorschlag zur Zugangsweise. Dieser Vorschlag ist gewiss von meinen Lesegewohnheiten geprägt. Es ist ein möglicher Zugang unter vielen und beansprucht keineswegs mehr zu sein. Sicher aber ist: Es wartet eine Fülle an weiteren Motiven. Zahlreiche weitere Entdeckungen sind in diesem Band zu machen. So sind beispielsweise auch explizit gesellschaftskritische Texte darin zu finden (etwa Linsen in New York oder Schnee). Gleichwohl führen die Gedichte einen äußerst sinnlichen Ansatz an die Naturlyrik vor. Ich denke, Michael Krügers »Umstellung der Zeit« sollte in keiner anspruchsvollen Lyrikbibliothek fehlen und garantiert eine ästhetische Leseerfahrung, die die Frage des Menschseins in einer solchen Würde ausleuchtet wie wenig vergleichbare Lyrikbände dies tun. Das ist eine ganz große Leistung für unsere Zeit.

Umstellung der Zeit

Umstellung der Zeit

Michael Krüger

Suhrkamp Verlag Berlin 2013

129 S.

€ 18,95 (Gebundene Ausgabe)

€ 15,99 (E-Book)

Diese Rezensionen werden Ihnen von Paul-Henri Campbell präsentiert. Campbell ist 1982 in Boston (USA) geboren und schreibt Lyrik sowie Prosa in englischer und deutscher Sprache. Gedichtbände: »duktus operandi« (2010), »Space Race. Gedichte:Poems« (2012). Er ist ebenfalls Übersetzer und Mitherausgeber der internationalen Ausgabe der Lyrikzeitschrift DAS GEDICHT (»DAS GEDICHT chapbook. German Poetry Now«). Soeben erschienen ist »Am Ende der Zeilen. Gedichte | At the End of Days. Gedicht:Poetry«.

- [1]Vgl. im Übrigen »Es hilft nichts, / wir müssen den Tau / auf den glänzenden Blättern / des Ölbaums beschreiben, / die uralte Gastfreundschaft / der Schatten, das Alphabet / der Steine, bergauf und bergab« (Michael Krüger: Programmlyrik). Auf die mythologischen Bezüge (z.B. Sysiphos) kann ich im Rahmen dieser Rezension leider nicht eingehen. Was allerdings bemerkenswert ist, ist diese resignierte Hingabe an die Notwendigkeit dafür, natürliche Phänomene in einen skripturalen Prozess einzubeziehen, der nicht nur an ihrer empirischen Erscheinung interessiert ist, sondern auch an ihren anamnetischen Aspekten sowie ihrem kulturellen Status Anteil nimmt.↩

- [2]Vgl. hierzu: »Es ist Mai, und ich lese / in einem der unaufgeschnittenen Bücher, / dass mein Leben bereits aufgeschrieben ist, / Jahr für Jahr. Auf der letzten Seite / steht, wie mein Leben hätte werden sollen, / aber nicht geworden ist. / Eine unzuverlässige Quelle, leicht redigiert« (Michael Krüger: Mai).↩